3月3日(月)更新

6月2日(月)公開

調理時間(目安):40分

6月16日(月)公開

管理栄養士のみさと先生が「食」に関するギモンにお答え!

みさと先生への質問は、ログイン後スクロールサイトで!

牛乳、乳製品、豆類、肉や魚に多く含まれている必須アミノ酸のトリプトファンは幸せホルモンともいわれているセレトニンや睡眠ホルモンともいわれているメラトニンの原料になります。

朝食でトリプトファンを多く含む食品を摂取すると、日中はセレトニンが生成され、夜はメラトニンに変化して分泌されて睡眠の質が向上することが期待できます。

トリプトファンからメラトニンが生成されるまでに14時間~16時間かかるため、朝食での摂取がお勧めです。朝食に牛乳や豆乳をプラスしてみましょう。

アルコールは寝つきを促進しますが、眠りの質は悪化して夜中に目が覚めやすくなることがあります。また、揚げ物など油を多く使った料理は消化に時間がかかるため、睡眠を妨げてしまいます。ちなみに揚げ物の消化には4~5時間はかかるため、遅い夕食には脂質の多い料理は避ける工夫をしてください。

かわいらしいチューリップは見ているだけで、幸せな気持ちになれそう

チューリップの葉を花を傾ける方へ挿す。

チューリップの葉を花を傾ける方へ挿す。

チューリップを2本が寄り添うように挿す。

チューリップを2本が寄り添うように挿す。

レースフラワーをチューリップの足もとに挿す。

レースフラワーをチューリップの足もとに挿す。

完成したので飾りましょう。

完成したので飾りましょう。

瓶に赤色と金色の折り紙を少しずらして巻きつけて輪ゴムで止める。

瓶に赤色と金色の折り紙を少しずらして巻きつけて輪ゴムで止める。

輪ゴムを隠すようにひもで巻きつける。

輪ゴムを隠すようにひもで巻きつける。

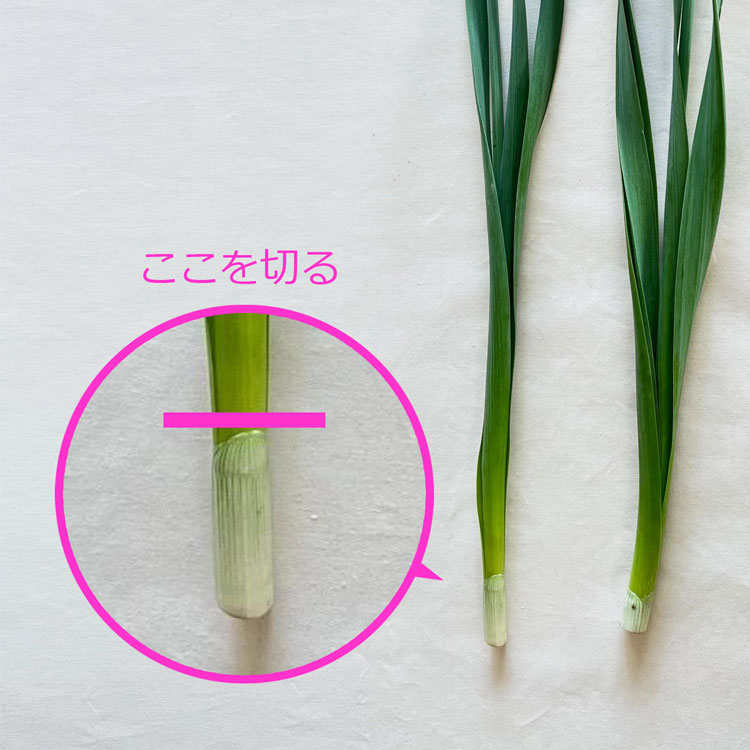

瓶にお水を入れ、瓶の2倍の長さに切った日本水仙を、やや左側に挿す。

瓶にお水を入れ、瓶の2倍の長さに切った日本水仙を、やや左側に挿す。 長めに切った日本水仙は背後へ。短めに切った日本水仙は手前へ挿す。

長めに切った日本水仙は背後へ。短めに切った日本水仙は手前へ挿す。 松を低く中央に挿す。

松を低く中央に挿す。

南天を右手前に低めに挿す。

南天を右手前に低めに挿す。

完成したので飾りましょう。

完成したので飾りましょう。

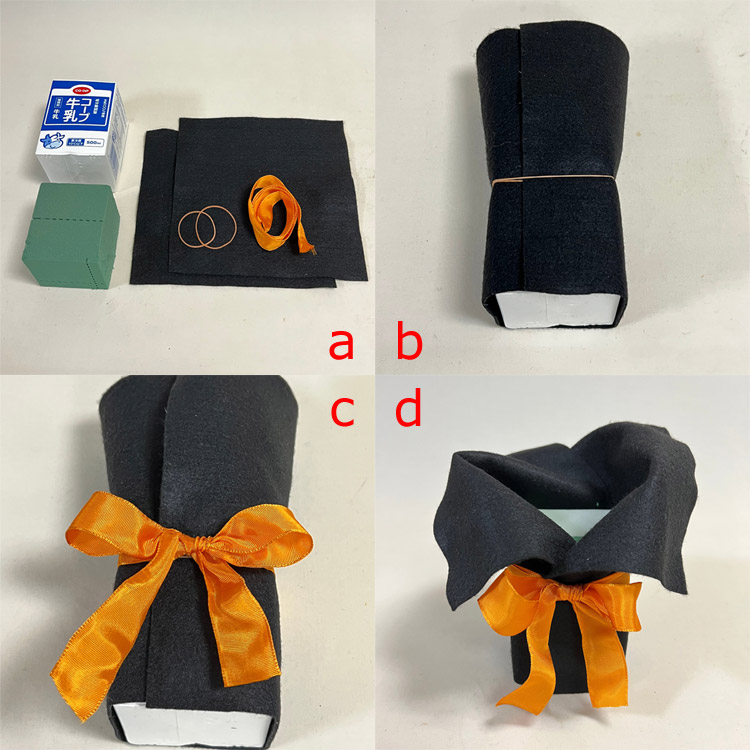

バケツに吸水スポンジを入れる。縁から1cm位上に出るように固定する。

バケツに吸水スポンジを入れる。縁から1cm位上に出るように固定する。 カットしたヒムロスギの中で先端がキレイな5本を等間隔で水平に挿す。

カットしたヒムロスギの中で先端がキレイな5本を等間隔で水平に挿す。

吸水スポンジの横面がまんべんなく埋まるように挿す。

吸水スポンジの横面がまんべんなく埋まるように挿す。

吸水スポンジの上面に短めのヒムロスギとブルーアイスを、あまり高くならないように挿す。

吸水スポンジの上面に短めのヒムロスギとブルーアイスを、あまり高くならないように挿す。 松ぼっくりとミニリンゴを挿す。

松ぼっくりとミニリンゴを挿す。 かすみ草、ホワイトスター、千日紅、ノバラの実を散らばして挿す。

かすみ草、ホワイトスター、千日紅、ノバラの実を散らばして挿す。

完成したので飾りましょう。

完成したので飾りましょう。

手前にヒューケラの葉を、吸水スポンジが見えなくなるよう2枚重ねて挿す。

手前にヒューケラの葉を、吸水スポンジが見えなくなるよう2枚重ねて挿す。 オレンジのガーベラ(13cm)を手前を向くように挿す。

オレンジのガーベラ(13cm)を手前を向くように挿す。 スプレーバラをガーベラの後方へ2本、手前に1本挿す。

スプレーバラをガーベラの後方へ2本、手前に1本挿す。 松ぼっくりのほか、ハロウィン時期にはカボチャやコウモリのオーナメントなどを使って、アレンジしてみましょう。

松ぼっくりのほか、ハロウィン時期にはカボチャやコウモリのオーナメントなどを使って、アレンジしてみましょう。

湯呑みにリンドウを四方に向くようにすべて挿す。

湯呑みにリンドウを四方に向くようにすべて挿す。 輪ゴムで束ねたワレモコウをリンドウの後ろ側に挿す。

輪ゴムで束ねたワレモコウをリンドウの後ろ側に挿す。 コスモスをワレモコウに絡めるように挿す。

コスモスをワレモコウに絡めるように挿す。 完成したので飾りましょう。

完成したので飾りましょう。

3本に切ったグリーンリーフを挿す。

3本に切ったグリーンリーフを挿す。 ひまわりを挿す。

ひまわりを挿す。 ニゲラを挿す。

ニゲラを挿す。 完成したので飾りましょう。

完成したので飾りましょう。

最近、眠りをサポートする飲料などが多く販売されているのを見ます。

食べ物でも夜あまり食べないほうが良いもの、あるいは朝食べたほうがいいものなどあれば教えてください。

さそりさん